在儿科门诊中,因腹痛、恶心、呕吐就诊的孩子不在少数。许多家长误以为孩子是“吃坏了东西”,但经过检查,部分患儿并未发现明显的细菌感染或器质性病变。近年来,医学界也开始逐渐认识到,焦虑情绪是引发小儿急性胃炎的重要诱因之一。尤其在学业压力、家庭矛盾或社交冲突的催化下,儿童脆弱的消化系统可能成为心理问题的“替罪羊”。一个正值青春期的小姑娘,却发现无明显诱因出现纳差、恶心、呕吐,甚至出现了耳鸣、心慌、胸闷的情况,儿科安红霞主任听到患者妈妈的讲述,不由得眉头稍稍一紧。

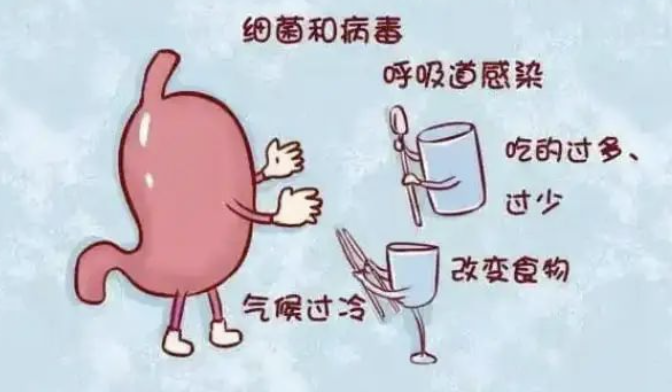

一、焦虑为何“攻击”孩子的胃?在完善入院检查后,安主任发现,孩子的感染指标并没有相应异常,而影像又未见到明显的器质性病变,在快速排查完常见的诱发因素后,专家团队想到了一个很容易被忽视的因素——“情绪”。儿童不同于成人,在排除明显的感染、病变等可能下,情绪则可能成为急性胃炎的“元凶”,一方面,脑肠轴(Gut-Brain Axis)是连接大脑与肠道的双向通路,人体肠道这“第二大脑”当儿童因压力、恐惧或家庭冲突产生焦虑时,大脑会向肠道传递信号。这种信号可能导致胃酸分泌异常、胃肠蠕动紊乱,进而诱发急性胃炎,表现为腹痛、反酸甚至呕吐;另一方面,身心发育的脆弱期则更增加了病原感染与功能紊乱的可能性,进而造成急性胃炎的情况。

二、一边是“高压锅”,一边是“夹心层”许多家长对孩子的培养过度关注,当孩子无法达到要求时,或者父母争执中的情绪传导至孩子身上时,斥责、比较或冷暴力会触发其羞耻感和焦虑,在一次查房之后,安主任及时捕捉到了这种压力情绪。这种情绪压力可能转化为躯体症状——比如在一项检查的过程中,由于母女因为何时服药产生了激烈争吵,孩子突然捂着肚子喊疼,未必是“装病”,而是胃部对情绪的生理反应。在安红霞主任的主持下,特邀健康管理中心特聘主任马欣教授、山东省精神卫生中心刘洁主任、影像科袁小记主任、耳量喉科李国勇主任、消化内科刘世政主任进行了MDT疑难病例讨论,专家团一致认为,孩子是“伴有躯体症状的中度抑郁发作”,再配合内科治疗的基础上,进一步通过强化生活医学方式干预辅助治疗。

三、打破恶性循环:家庭同步心理调整MDT会诊结束后,安主任对这对母女进行了心理指导,对于家长来说,要学会从“指挥官”到“观察者”,一是要识别焦虑信号:孩子频繁揉肚子、食欲下降、夜间惊醒、拒绝上学等,可能是心理问题的躯体化表现;二是重构沟通模式:避免质问“你为什么又肚子疼”,尝试用“你最近是不是有什么担心的事”打开话题;三是降低期待阈值:与其强调“必须考第一名”,不如关注孩子的努力过程,例如:“今天作业比昨天专注了10分钟,进步很大!”对于孩子来说,则需要给情绪一个“安全出口”,建立“胃部友好”习惯:规律饮食、避免空腹喝冷饮,同时通过正念饮食训练(如吃饭时专注食物的颜色、味道)转移对焦虑的注意力。辅助以医生指导下的胃黏膜保护剂或抗酸药与补充益生菌(如双歧杆菌)可改善脑肠轴功能,减轻焦虑相关的胃肠症状。

孩子的身体像一面镜子,映照出家庭的心理生态。当孩子反复喊“肚子疼”时,或许正是家庭调整相处模式的契机。放下“治病先治胃”的单一思维,用共情取代指责,用合作替代对抗,才能真正切断焦虑—胃炎的恶性循环。记住,一个能自由表达情绪的孩子,往往也拥有更坚韧的胃肠。